Von Barbara Sittinger

Dahn. Soldaten vorwiegend jüdischen, aber auch christlichen Glaubens feierten am 28. März 1945 in Dahn einen Seder-Abend. Mit diesem traditionellen Mahl beginnt das Pessach-Fest, das an die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei erinnert. In Kriegszeiten kein leichtes Unterfangen: Die speziellen Speisen für den Seder-Abend mussten besorgt und eine Haggadah gedruckt werden, eine Anleitung, wie die Feier abzuhalten ist. Aus ihr wird bei der Feier vorgelesen. „Seder“ ist hebräisch und bedeutet „Ordnung“.

Zur Vorgeschichte: Die 42. US-Infanteriedivision kam am Abend des 22. März 1945 im pfälzischen Dahn an, dem Donnerstag vor Palmsonntag. Das jüdische Pessachfest war am Mittwoch, 28. März, in der Karwoche. Da in dieser Division besonders viele jüdische Soldaten dienten, etwa 600 bis 700, hatte der jüdische Militärkaplan Rabbi Eli Bohnen die Idee, in Dahn eine Seder-Feier abzuhalten.

Diese Division wurde „Rainbow Division“, „Regenbogen-Division“, genannt, weil sie aus Einheiten aus allen Bundesstaaten der USA gebildet wurde. Ihr Symbol, den Regenbogen, hinterließen die Soldaten unterwegs auf Mauern und Steinen. Sie hatten den Westwall überwunden und machten acht Tage Station in Dahn, bevor sie nach Würzburg und schließlich Dachau weiterrückten.

Mit seiner Idee, einen Seder-Abend zu veranstalten, wandte sich Rabbi Eli Bohnen zunächst an den Divisionskommandeur, General Harry Collins, der die Feier genehmigen musste. Sie fand Anklang beim Divisionskommandeur, mehr noch, Collins beteiligte sich aktiv und schrieb in seiner Feiertagsbotschaft: „An meine jüdischen Soldaten, das Pessach-Fest sollte für euch gerade jetzt eine besondere Bedeutung haben, denn wie eure Vorfahren kämpft auch ihr heute um die Freiheit gegen einen modernen Pharao. Dieser Pharao hat nicht nur versucht, euer Volk zu versklaven, sondern die ganze Welt zu Sklaven zu machen. Gott schenke euch, dass unser Sieg es euch ermöglicht, das nächste Pessach-Fest mit euren Lieben zu Hause zu feiern, in einer Welt, die ihr befreit habt.“

Da es in Dahn nichts von dem gab, was man für eine Seder-Feier braucht, fuhr Rabbi Eli Bohnen nach Lunéville bei Nancy zu einer amerikanischen Militärbasis. Dort konnten Hühner, über 1000 Eier, Gemüse und Wein besorgt werden. Das ungesäuerte Brot, die Matzen, kamen von einer jüdischen Wohlfahrtsorganisation in New York.

Was noch fehlte, war eine Haggadah, was auf Hebräisch „Erzählen“ bedeutet, ein Text, der von der Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft berichtet. Die Haggadah, ein handliches Heftchen mit liturgischen Texten und Liedern, gibt die Struktur und den Ablauf des Gottesdienstes vor, der am Vorabend des Pessach-Festes abgehalten wird. Rabbi Eli Bohnen und sein Mitarbeiter hatten ein schlichtes Exemplar, das sie von der Druckerei vervielfältigen ließen, die auch die Divisionszeitung druckte. So entstand auf Kriegspapier ein Heft, die „Rainbow-Haggadah“, mit 16 Seiten. 800 Kopien wurden gedruckt.

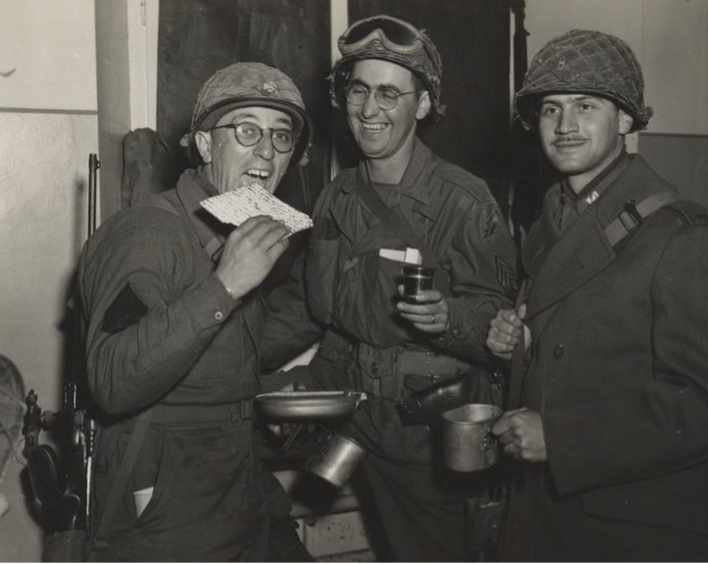

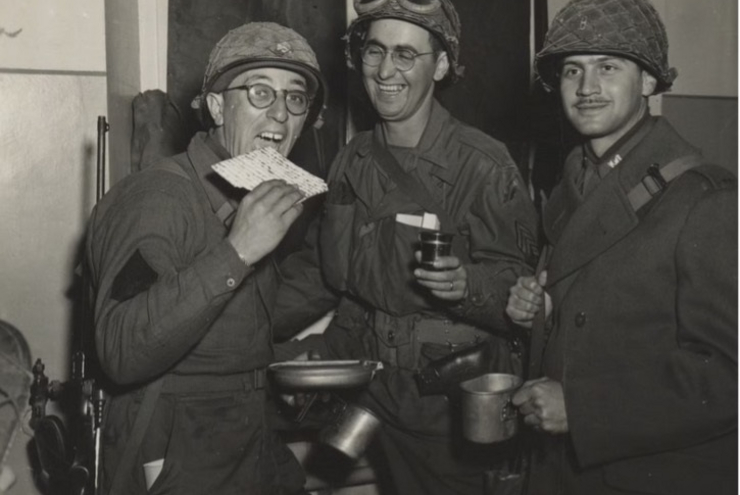

Ort der Feier war die Alte Dahner Schule, damals Adolf-Hitler-Straße 29, die es heute nicht mehr gibt. In dieser Schule fanden zuvor Nazi-Veranstaltungen statt. Die Teilnehmer der Feier kamen aus einem Umkreis von 30 bis 40 Kilometern, also auch aus anderen Divisionen, darunter einige Christen. Die Anzahl der Teilnehmer wird auf 750 bis 1200 Soldaten geschätzt.

In der Division waren auch die Zwillingsbrüder Hilbert und Howard Margol. Was sie erlebt haben, ist in Interviews und Filmen festgehalten. Es sei eine ganz besondere Haggadah gewesen, erzählte Howard Margol, ein kleines, für diese Gelegenheit erstelltes Gebetsbuch. Er habe immer noch seine Kopie, möglicherweise eine der wenigen, die es noch gibt. Für Hilbert Margol war die Feier besonders beeindruckend, weil es der erste Pessach-Seder in Deutschland nach vielen Jahren war. Wenige Tage später sollte die 42. Division das Konzentrationslager Dachau befreien.

Professor Erich Naab, der aus Dahn stammt und dort am 22. März zur Regenbogen-Haggadah referierte, sieht den wahren Wert der kunsthistorisch eher unbedeutenden Haggadah, die er wortspielerisch als „Haggadahn“ bezeichnet, darin, dass nur noch wenige Exemplare vorhanden sind, vor allem aber als Dokument und Deutung einer realen Befreiung. Mit ihr wurde der erste jüdische Gottesdienst auf deutschem Boden seit dem Holocaust gefeiert.

Dieser Artikel ist zuerst im Evangelischen Gemeindeblatt für die Pfalz erschienen