Von Uwe Rauschelbach

LUDWIGSHAFEN. Im evangelischen Gemeindezentrum des Ludwigshafener Stadtteils Pfingstweide rauchen die Köpfe. Auf dem Stundenplan stehen apokalyptische und apokryphe Texte. Schwergewichte der Bibelwissenschaft, doch die Frauen und Männer, die hier am Samstagvormittag die Schulbank drücken, lauschen den Ausführungen von Paul Metzger konzentriert. Sie sind Teilnehmer an einem zweijährigen Kurs, der Laien theologisches Wissen vermittelt. Metzger, der Dekan im protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen ist und über universitäre Lehrerfahrungen verfügt, hat die „Laien-Uni“ 2018 ins Leben gerufen und unterrichtet im Wechsel mit drei weiteren Theologen, Alt- und Neutestamentlern sowie Kirchengeschichtlern. Seine Überzeugung: Wer glaubt, braucht Wissen – für einen „gebildeten Glauben“.

Aus Sicht des 51-Jährigen schließen sich Glaube und Verstand nicht aus. Wer glaubt, muss sein Denken nicht aufgeben – im Gegenteil: Er kann seinen Glauben vertiefen, indem er Wissen über die wissenschaftlichen und historischen Grundlagen dieses Glaubens erwirbt. Metzger geht es um „religiöse Mündigkeit“. Als im Kurs jemand einen Glaubenssatz zitiert, kontert er provozierend: „Wir sind hier nicht gläubig, sondern wissenschaftlich unterwegs.“ Der Theologe weiß: Wer nachplappert, hat noch lange nichts verstanden.

Die etwa 20 Männer und Frauen, die an diesem Samstagvormittag die Schulbank drücken, erwerben fundierte Kenntnisse über Altes und Neues Testament, die Geschichte Israels, die Evangelien, die Entwicklung der christlichen Kirchen sowie über dogmatische und konfessionskundliche Fragen. Nach zwei Jahren erhalten sie ein Zertifikat der Landeskirche, das Anerkennung und Bestätigung ist. Wer an der Laien-Uni teilnimmt, tut das „fürs eigene intellektuelle Vergnügen“, bringt es Paul Metzger auf den Punkt.

Die Ludwigshafener Laien-Uni ist neben Düsseldorf deutschlandweit eine von lediglich zwei solcher Einrichtungen. Deshalb verfügt sie über einen relativ großen Einzugsbereich. Eine der Teilnehmerinnen, Sabine Schweikert, reist aus Altshausen bei Ravensburg an, um den einmal im Monat stattfindenden Unterricht zu besuchen. Die ehemalige Religionsschullehrerin ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hat dem Drang nachgegeben, sich im Ruhestand weiterzubilden. Es macht sie stolz, dass sie im Zug die lange Strecke nach Ludwigshafen zurücklegt. „Ich lebe in vollen Zügen“, sagt sie und lächelt vergnügt.

Jüngster in der Runde ist Tassilo Grün, ein promovierter Chemiker. Der 34-Jährige schätzt am Unterricht die Befreiung von Denk- und Sprachverboten. Seine Überzeugung: Theologisches Wissen kann den Glauben vertiefen und stärken. Neben seinem Beruf engagiert sich Grün als Prädikant in seiner Ludwigshafener Gemeinde.

Paul Metzger würde die Laien-Uni deshalb gerne mit der Prädikanten-Ausbildung verknüpfen. Auch schwebt ihm das Angebot einer „Laien-Uni Light“ mit schmalerem Kursangebot an der Ludwigshafener Melanchthonkirche vor. Doch der Spar- und Priorisierungsprozess, in dem sich die pfälzische Landeskirche gegenwärtig befindet, bietet aktuell keine günstigen Voraussetzungen. Bislang unterstützt die Landeskirche die Laien-Uni finanziell, der Großteil der Referentenhonorare wird über die Teilnehmerbeiträge erwirtschaftet.

„Den“ typischen Kursteilnehmer gibt es nicht. Die Männer und Frauen gehören unterschiedlichen Konfessionen an, auch Mennoniten, Methodisten oder Angehörige der Neuapostolischen Kirche machen mit. Aufkeimende Meinungskonflikte reguliert Paul Metzger mit dem Verweis auf rationale und wissenschaftliche Zusammenhänge.

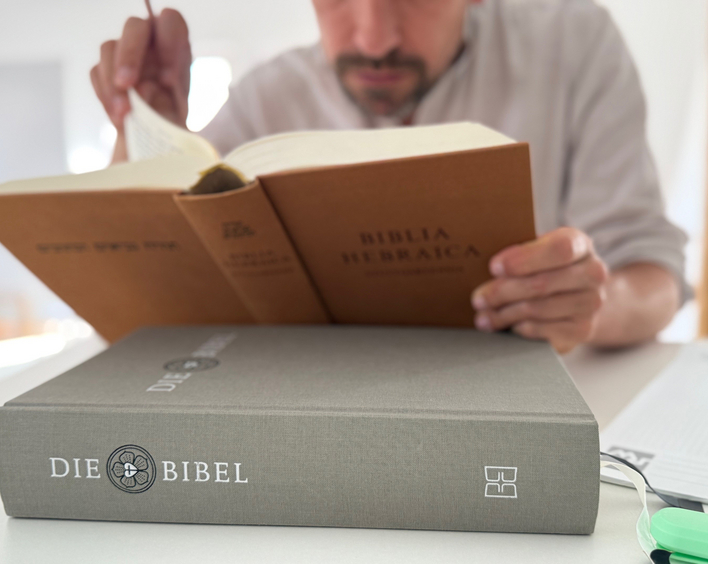

Das Niveau der Laien-Uni dürfte weit über dem einer Volkshochschule liegen. In gründlicher philologischer Annäherung erarbeitet Metzger mit den Kursteilnehmern das Wesen apokalyptischer Texte. Dabei macht schon die Begriffsklärung deutlich, wie häufig der Terminus des Apokalyptischen missbraucht wird, bedeutet er doch nicht im eigentlichen Sinne etwas Katastrophisches, sondern meint eine Enthüllung, die Offenbarung von etwas Unbekanntem.

Auch ergründen die Lernenden den Unterschied zwischen einer Apokalypse und einer Prophetie. Sie tauchen ein in das Problem der Kanonisierung und befassen sich mit apokryphen Texten. Die Teilnehmer haben das Unterrichtsmaterial zuvor digital zugesandt bekommen, die Laptops stehen aufgeklappt auf den Tischen.

Nach etwa zwei Stunden gibt es eine Pause; Zeit für einen Kaffee und das eine oder andere Gespräch. Draußen scheint die Sonne, doch im Raum herrscht eine angeregte und zugleich entspannte Atmosphäre. Es gibt keine Prüfungen und keine Zeugnisse. Dafür gehen die Teilnehmer mit dem Gefühl nach Hause, mehr über ihren Glauben erfahren zu haben – und ihn immer besser zu verstehen.

Dieser Artikel ist zuerst im Evangelischen Gemeindeblatt für die Pfalz erschienen.